和室の古い柱の塗装が剥がれて白くなっていました。

古ぼけて見た目が悪いので塗装することに。

柱の下半分がはげてしまい、上部だけ黒っぽいこげ茶色が残っています。

この柱を全部黒っぽく渋い色に塗装したい。

できれば木目の残った風合いのある柱に仕上がるといいなと思い、木目を塗りつぶさない塗装を調べると、天然素材の柿渋や渋がよいらしいので、使ってみることにしました。

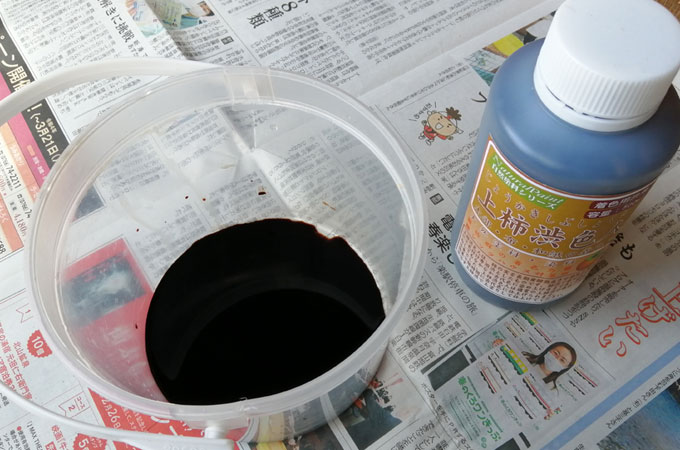

使った塗料は、天然塗料の「シマモト上柿渋色人」と「上柿渋」です。

上柿渋色人は古色をすぐに表現するために開発された着色専用の渋。

渋を塗った後に上柿渋を上塗りして防虫防腐効果を高めます。

古くなった無垢材の剥がれた柱を天然の上柿渋色人と上柿渋で塗装すると、木目が残った木の深みと味わいのある柱に仕上がりました。

古くて塗装がはがれて白くなった柱を渋と柿渋で塗装

塗装前の柱

数十年放置していた柱は、元の塗料がはげて木部が不自然に白くなっています。

白い汚れを拭き掃除しましたが、乾拭き、水拭き、エタノールで拭いても取れなかったので、電動ヤスリを使って削ることにしました。

電動サンダーを使う前の準備

粉塵対策

電動サンダーでヤスリがけすると、粉塵(木を削る時に出てくる粉のように細かい木のクズ)が部屋中に飛び散るので、粉塵対策は欠かせません。

作業部屋全体を養生する

養生シートや新聞などを使って壁、床、家具を保護します。

シートを部屋中に貼る手間が面倒ですが、省くとヤスリがけの後の粉塵飛沫の後始末がしきれないほど大変。(経験者です。汗)養生は欠かさずやりましょう!

マスクとメガネを付ける

サンダー使用中に舞い散る粉塵を吸い込むと、むせたり鼻や喉がつまったようになったり、目に入ったり、健康に悪影響があります。

粉塵用のマスクとメガネを着用して体を守りましょう。

電動サンダーで研磨 下地処理

はげて白くなった柱を電動サンダーでサンディングします。

最初はサンドペーパー粗目の120番でヤスリがけ。

白い汚れが落ちて木肌が見えてきて、傷も目立たなくなり平滑になります。

次に中目の240番のヤスリで研磨し木地を整えると木部のささくれがなくなってきます。

仕上げに細かめの400番でヤスリがけして下地調整すると、滑らかな触り心地になりました。

ヤスリがけが終わりました。

木屑を拭き掃除して下準備完了。

マキタの防じんミニサンダを使いました。

小型で軽く使いやすいです。

上柿渋色人で塗装

上柿渋色人とは?

上柿渋色人は、古色をすぐに表現するために柿の実を長期発酵熟成させ特殊な製法で開発された着色専用の渋です。

通常柿渋では月日は経たないと色が発色しませんが、色人は塗布した時点で古色塗りを短期間に仕上げることができます。

染料など着色料は一切使用していません。

近年では天然の渋からできたものなので重要文化財の修復などにも使用されております。

引用:有限会社シマモト 天然塗染料 上柿渋色人 より

木部・布・和紙の着色ができ、改修再現修復にも使える天然渋。

ただし着色専用なので、耐水性、防虫防カビ効果はなく、塗装後は柿渋の上塗りが必要。

自然塗料で環境にやさしく、塗ってすぐに古代色に仕上がるということで、使ってみました。

上柿渋色人 塗り方

水道水で2倍に薄める

蓋を開けると黒に近い濃い色。

軽く発酵臭がしますが、自然なニオイでシンナー臭とは違うのでそれほど気になりません。(こういう臭いの苦手な人はいるかもしれません)

計量カップで計り、上柿渋色人と水を1:1で混ぜました。

使用後は蓋をしっかり閉めないと、ゲル状に固まってしまうので注意です。

1度塗り はけで塗り布で拭きあげる

木目に沿って塗ります。

水溶性なので水彩絵の具のようにスーッと木地になじんで塗りやすい。

ムラをなくすために布で拭きあげます。

多めに塗った箇所はタレや溜まりができるので、拭いて均一になじませます。

1度塗った後の柱の色は明るい薄茶色ですが、拭きあげた布は濃いこげ茶。

2度塗り

1度塗りが完全に乾いた後の翌日に2度塗りしました。

はけで木目に沿って塗り、布で拭きあげます。

一度目より濃い色が出て木目もきれいに生かされています。

上柿渋 塗り方

柿渋とは

柿渋は、まだ青い渋柿を粉砕・圧搾し、それを発酵熟成させて得られる抽出液。

日本で古くから塗料や染料に使われており、塗布することで防虫・防腐・抗菌・消臭効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。

また近年ではシックハウス対策として見直されています。

耐水性と防虫防カビ効果を上げるために上柿渋を塗ります。

半透明でオレンジっぽい茶色の液体です。

上柿渋も、使用後はしっかり蓋をしめないとゲル状になってしまうので気をつけましょう。

水道水で2倍に薄める

上柿渋と水を1:1で薄めて使います。

柿渋も天然塗料なので独特の発酵臭がします。

このニオイが苦手なら、無臭柿渋というのもありますよ。

上柿渋色人が乾燥してから翌日に柿渋を塗りました。

水性でシャバシャバ、さらっと塗ることができます。

半透明の赤褐色の柿渋を上塗りすると、ほんのりと自然な赤みが入ります。

はけで木目に沿って塗り、布で拭いてムラや気泡をなくします。

上柿渋が完全に乾いた翌日、2度塗りしました。

渋と柿渋を2度ずつ重ね塗りすることで、美しい古代色に仕上がりました。

古い柱を上柿渋色人と上柿渋で塗装 アフター

シマモトさんの上柿渋色人と上柿渋で古い柱を塗装したら、古色で木目を生かした柱に生まれ変わりました。

乾いてから手の平で柱を触っても、塗料の色が手に付きません。

色落ちしないので、安心して触れることができますね。

はげて白くなった柱が、古びた趣のあるこげ茶色になりました。

塗りたてなのに古い家に馴染んだ色合いと木目。

光りの加減によって黒っぽかったり柿渋の赤褐色がちらちらと見えたり、ずっと眺めていたい味わい深い柱となりました。

上柿渋色人と上柿渋で塗装 まとめ

天然の渋と柿渋を使って、古い柱をきれいに塗装できました。

上柿渋色人も上柿渋も水性なので、扱いが簡単で塗りやすく、ハケは水洗いできます。

渋と柿渋の塗装は、古民家にしっくりくる色合いで満足しています。

コメント